万博予約は情報強者が独占してた?通期パスとツール活用で広がった格差

2025年の大阪・関西万博が閉幕し、次の横浜花博開催へ向けて、今回一番気になったことを整理したいと思います。

というのも、大阪万博では

「予約が取れなかった」

「地元の通期パス勢が強すぎた」

「すごい情報戦だった」

という声を度々聞いたからです。

あの巨大イベントの裏側には、知られざる“情報戦”がありました。

ツール活用や経験値の差が、思いがけず来場者の満足度を左右していたのです。

そしていま、大阪万博に魅了された来場者たちが次に注目を集めているのが、2027年の横浜花博(2027年横浜国際園芸博覧会)です。

大阪万博で見えた「情報強者が独占する構造」をどう変えていくのか。

ここはやっぱり気になるところですよね!

ということで今回は、通期パスや予約システムの仕組みを振り返りながら、次の博覧会をもっと公平に楽しむためのヒントを探っていきたいと思います!

情報戦だった大阪万博

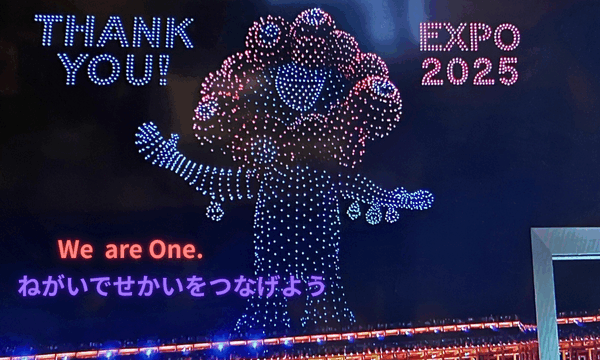

2025年10月13日。

半年にわたって開かれた大阪・関西万博がついに終わってしまいました。

私も最終日のドローンショーの巨大ミャクミャクの「またね」を観てからずっと放心状態でしたが、2日ほど経ってから日常の静けさにハッとしました。

「もう早起きして、あの予約争奪戦をしなくてもいいんだ…」

そう!

9月中旬辺りの満員御礼からの救済措置『2日前予約』です。

この2日前予約は、毎朝7時頃に入場の予約枠が解放されるというものなんですが、7時前に起きてログインするのは遅くて、この争奪戦に参戦するには5時台には起きていなくてはならないというものなんです…!

おかげで今年の9月は毎朝、7時から始まる2日前予約のために1時間以上前から早起きしていたってわけ。

でも、そんなのは序の口で、中にはツールを使ったり、ネット環境を良くしたりと様々な情報を駆使し、多くの人たちが予約を取ろうと躍起になっていました。

実は私も、その熱気の中にいたひとり。

通期パスを使って足繁く万博に通っていました。

だからこそ、あの情報戦の実態を、ちょっと振り返っておきたいのです。

まず知ってほしいのは、万博は1日の入場上限が22万人だったこと。

つまり、会場に入るだけでも予約が必要だったんですね。

そして、人気パビリオンの多くは完全予約制で、その22万人の中で毎日予約の取り合いが行われていたのです。

「行きたいのに、ボタン押しても空きが出ない!」

そんなのはもう当たり前として、それでもみんなスマホを連打していました。

中でも人気だった住友館や大阪ヘルスケアパビリオン、モンスターハンター、超時空シアター。

私もとうとう超時空シアターだけは予約が取れないまま大阪万博を終えました。

太陽のつぼみサウナなんかは幻で、事前予約もなんと1/700の確率だったとか。

そりゃ当たらないわ…。

大阪万博はまさにチケット争奪戦。

入場してから取る当日予約でさえ、ほんの数秒の差で明暗が分かれる非常にシビア・オブ・シビアな世界でした。

では皆、一体どうやって予約していたのか?

実は、万博の予約には4つのチャンスがありました。

- 2か月前抽選(いちばん早いチャンス)

- 7日前抽選(2回目のチャンス)

- 3日前空き枠予約

- 当日入場後の当日予約

私もはじめて万博に行った時、なーんにも予約なしで行きました。

ちなみに私が住んでいる熊本では万博開幕当初なんて、大した情報はニュースではながれず、関心が向けられない遠い国の話のような感覚でした。

もしあなたがまったく万博に行ってないのであれば、「なんのこっちゃ?」ってなるのではないでしょうか。

実際、当日予約の仕組みを理解したのは、2回目に万博を訪れたときだったし、攻略法や空き枠状況、開放時間なんかを知ったのはだいぶ後になってからです。

要するに、知ってる人だけが得をする仕組みになってた印象です。

あまりよく考えずに万博に行った人のなかには「え、そんなルールあったの?」と思った人も少なくなかったとか。

一方で、何度も来ている地元の通期パス勢はどんどん経験値を増やし、盛んに情報交換を行って有利に予約を取れていた部分もあったように思います。

「入場は◯番レーンがはやいよ」

「空き枠状況のサイトはここだよ」

「朝イチを狙うならこの行き方がいいよ」

などなど。

大阪万博は通期パス勢同士で、このような情報交換が盛んに行われていました。

ところで、通期パス勢が有利になったのには、実は理由がありました。

それは、開幕当初に行われていたマスコミのネガティブキャンペーンが原因です。

- 「能登の震災復興をせずに万博開催なんてけしからん!」

- 「カジノのためのインフラ整備のために万博が利用されている!」

- 「今どき万博なんて誰もいかない!」

- 「メタンガスが出ていて危険だ!」

そういったネガティブキャンペーンに押され、来場者数の目標達成が危ぶまれた結果、通期パスのルールがすごくお得なものに変えられたのです。

最初は11時以降という入場制限があったのに、朝9時からOK。

期間途中までだったのが、閉幕日まで使えるように。

まさに『最強パス』となってしまったのです。

このお得情報が広まったことで、地元の通期パス持ちが増え、万博攻略の情報格差が広がっていったのです。

正直、大阪万博は攻略が面白いイベントでした。

一度訪れたら「次はもっとこうしよう」が自然と頭に浮かびます。

通期パスを持っていたら、それが自然と行えるようになるし、ネットでの情報集めもよりディープになっていきます。

そして、色んなパビリオンやイベントの予約を攻略していくことになるのです。

その一方で、1日券の人は「今日だけ勝負」。

外れたらもう次がない。

情報があっても経験が少ないから、予約の取り方で差が出てしまいます。

私も何度も通っているうちに、少しずつ万博の予約の仕組みや攻略方法を掴んでいったので、1日券の人とはやはり差があるというのが正直な感想です。

ただ、たとえ予約が取れなくても、大屋根リングを歩いたり、会場内をブラブラしたりするだけでも十分楽しめるので、多くの人たちはそこまで不満を感じなかったかもしれません。

しかし、数ある予約制のパビリオンを回りたいと思っていたのなら、そこはやはり情報戦をクリアする必要があったとは思っています。

実際、「やっと来られたのに、どこも予約いっぱいだった」と肩を落とす声を、現地で何度も聞きました。

こうしてふり返ると、大阪万博は“未来のテクノロジーの祭典”だったと同時に、情報を制した人が楽しみを制したイベントでもありました。

私自身、10回以上万博に通った者として思うのは、「情報を持っていた人が得をする」よりも、「誰でもチャンスがある」万博であってほしい、ということ。

だって、未来はいまの子供たちのためにあるものだから、そんなに多くは来られない小さな子供を連れたファミリーが楽しめる場所であってほしいと思うんです。

こういうお話が多いのだけど、子ども3人連れて15回以上訪問した私(大の万博好き)からするとこれだけは言いたい。

けっっして子どもに優しいシステムではなかった。子どもがのびのびと体験できる空間では無かった。

子どもがいればいるほど予約が取れず、どこにも行けず損をするような仕組みだった。 https://t.co/YfK2J2QMsr

— まめ@万博全パビ✨3人育児中11y+8y+3y (@mamegasukidayo) October 12, 2025

通期パスとツール活用で広がった格差

ということで、ここではもう少しこの問題について深堀りしていきましょう。

振り返れば、大阪万博の予約システムは、単なる「抽選」や「先着」ではありませんでした。

その裏では、一般の人が知らない“もうひとつの戦場”が広がっていたんです。

それが、先ほどお伝えした通期パスの常連組とツールを駆使する情報強者の存在。

この2つの要素が、結果として“体験格差”を生んでしまいました。

通期パスを持つ人のなかには、まるで現場のプロのような人もいました。

もちろん、それを個人で活用する分には何も問題ありませんし、私自身、それ自体をリスペクトしているところもあります。

しかし、中には通期パスを使って様々なシステムの穴を探り、それをSNSで公表して混乱を引き起こした人もいました。

CSSをいじる分にはまだいいのですが、通期パスを使った3日前予約の穴を暴露する人も出てきたりして、途中でちょっと嫌な気持ちになったことを覚えています。

そして、後半になると、さらに強力な“秘密兵器”が登場しました。

それが、予約ツール(自動化プログラム)です。

この“ツール”というのは、パソコンやスマホに入れて、

- Chrome拡張でエラーメッセージを削除

- JavaScriptスクリプトで予約ボタンを1秒間隔で連打

- キャンセル枠を自動検知して通知

──といった動きを自動でやってくれる仕組みのこと。

つまり、人間の反応よりも圧倒的に速く予約できるわけです。

手動でポチポチ操作している人では勝負にならないので、こういったツールには賛否両論意見が分かれました。

SNSでは「ツールなしじゃ無理」「勝負は1秒以内」といった投稿が相次ぎ、そういったツールを有料で販売する人が現れたり、それを購入する人も後を絶ちませんでした。

さらには、自作プログラムで挑む“開発勢”まで現れ、まるで裏技大会のような様相に。

当然ながら、ツール使用は公式の規約違反です。

ただ現実としては、多くのツール使用者がBAN(アカウント停止)を回避して“逃げ切り”に成功したようです。

中には「BAN祭り」と呼ばれる一斉停止が起きた時期もありましたが、全体で見れば一部にとどまり、結果的に“やったもん勝ち”の印象を残しました(やれやれ…)。

こうした状況に、一般の来場者は少なからず不公平感を抱いたんじゃないでしょうか。

「私たちはルールを守ってるのに」

「知らないところで差がついていたなんて」

そうした声が、閉幕後もX(旧Twitter)上で数多く見られます。

情報を持つ人が勝ち、知らない人は取り残される──。

それは、未来をテーマにした万博の裏で起きていた、皮肉な現実でした。

しかも、通期パス勢の中には、このツールを併用して二刀流で挑む人たちもいました。

何十回も通ってシステムのクセを熟知し、さらに自動化で精度を上げる。

「40回行って全館制覇した!」という報告もSNSで話題になりました。

一方、1日券ユーザーや地方から来た人たちは、どうしても不利ですよね。。

「努力しても届かない壁がある」と感じた人も多く、万博を楽しむはずのイベントが、いつの間にか“情報格差の縮図”になっていた気がします。

きっと裏でそんな事が起こっていた事すら知らなかった人も沢山いる事かと思います。

もちろん、すべての通期パス勢が不正をしていたわけではありません。

純粋に努力してコツをつかんだ人もたくさんいました。

問題は、正しい努力と裏技が、システム上で見分けられなかったこと。

だからこそ、「次はもっと公平に」「公式が主導して情報を出してほしい」という声が高まっています。

大阪万博が残したのは、技術のすごさと同時に、“情報と公平性”という大きなテーマでした。

そして、それをどう活かすかが、次の時代の課題になりそうです。

2027年横浜花博に期待したいこと

大阪万博が閉幕して、まだ数日。

けれど、あの「予約できた・できなかった」の余韻は、まだ多くの人の心に残っています。

そして、視線は早くも次の大舞台──2027年横浜国際園芸博覧会(GREEN×EXPO 2027)へ。

いわば、“次の万博”です。

横浜花博は「緑と共生する未来」をテーマにした、穏やかなイベントになる予定。

といっても、また企業パビリオンも出展される予定ですし、予約必須のパビリオンが出てくることは想像に難くありません。

だからこそ、1日券で大阪万博に来場した人たちの“あのもやもや”を、次には繰り返してほしくないと願っています。

SNSでも「大阪の教訓を活かしてほしい」という投稿はよく目にするので、そこはなんとか大阪万博以上のシステムで多くの人たちの期待に応えてもらいたいですよね。

システムエラーの起きない予約サイトづくり。ログインするだけで数十分待ちなんて論外ですよ。それと三日前予約や当日登録の廃止。どれだけ客の心身を疲労させたか。当日登録に至っては枠開放を狙ってスマホとにらめっこでしたが、これも本末転倒でした。何のために万博に来ているのか……。

— Kaiser Matthius (@Ryu_Yas0417) October 14, 2025

では、どうすれば“情報強者が独占する構造”を防げるのか?

私なりに横浜万博で不公平感を減らすためのアイデアをまとめてみました!

① 家族・子ども優先枠の導入

大阪万博では、複数人分の同時枠確保がとても難しかったんです。

横浜花博では、家族やグループが一緒に応募できる枠を設ければ、これで家族連れの不満が減るはず。

② 初心者ガイド・予約練習ページの設置

万博では、ルールを知らずに不利になった人が本当に多かった。

公式が「予約の流れを体験できるページ」を作れば、誰でも安心して挑戦できます。

これで“初回勢の置いてけぼり”もなくなるのではないでしょうか。

③ 公式アプリの通知強化

空き枠が出たらプッシュ通知。

たったこれだけでもありがたいサービスです。

実際、大阪では「知らなかった人」が損をしたケースが多く、これでチャンスの平等が保たれます。

④ ツール対策のAI監視と公平性チェック

自動化ツールを防ぐには、AIで連打や不正挙動を検知する仕組みが必要です。

通期パス持ちの私でも、手動で苦労したのにツール勢に負ける悔しさを味わいました。

だからこそ、見えない裏技には厳しい光を当てることが大切です。

⑤ 抽選+当日先着のハイブリッド方式

大阪万博では、全員が一発勝負で緊張感がありましたが、落ちた人には救済がありませんでした。

事前抽選と当日先着を組み合わせれば、遠方の人も地元の人も、それぞれチャンスを持てます。

⑥ SNSでの情報共有を公式がリード

大阪では、X(旧Twitter)で一般ユーザーの情報が先行して混乱しました。

次は運営が「公式Tips」や「当日動向」を発信すれば、安心して情報を信じられます。

これで“誰を信じればいいのか問題”も減るでしょう。

要は、“誰もが同じスタートラインに立てるようにする”という課題をクリアし、多くの人の笑顔が咲く横浜花博にしてもらいたい。

そうすれば、不公平感の少ない博覧会になるはず。

大阪万博では、テクノロジーの進化を体感できた一方で、「情報が多すぎて置いていかれた」という声も目立ちました。

だからこそ、次の横浜花博では“情報のやさしさ”を感じられる仕組みにしてほしいのです。

イベントは結局、人と人のつながりです。

ルールを守る人が報われて、努力がフェアに届く。

そんな空気があるだけで、どんな展示よりも記憶に残る体験になるでしょう。

2027年の横浜花博こそ、「全員が主役になれる博覧会」を実現してほしい。

それが、あの熱狂をより良い未来へつなぐ、いちばん大きな“花”になると信じています。